Viele Betroffene haben einen ganz typischen Satz schon gehört: „Ihr Hörtest ist unauffällig, da kann man nichts machen.“ Trotzdem ist der Tinnitus da. Und er verändert sich, wenn der Kopf gedreht wird, der Kiefer vorschiebt oder Verspannungen im Nacken zunehmen. Genau hier beginnt der somatosensorische Tinnitus.

In diesem Artikel erkläre ich, wie Nacken, Kiefergelenk und Gehirn beim somatosensorischen Tinnitus zusammenarbeiten, welche Symptome typisch sind, wie Sie Ihren Tinnitus selbst testen können und welche Therapien evidenzbasiert sinnvoll sind.

Was ist somatosensorischer Tinnitus?

Tinnitus ist zunächst ein Symptom: eine Geräuschwahrnehmung ohne passende Schallquelle. Die meisten Menschen denken dabei an ein Problem im Innenohr oder am Hörnerven. Das ist nicht falsch, aber unvollständig. Es gibt eine klinisch bedeutsame Untergruppe, bei der Körperstrukturen außerhalb des Ohres eine zentrale Rolle spielen: den somatosensorischen Tinnitus.

Somatosensorischer Tinnitus liegt vor, wenn das Ohrgeräusch durch Bewegungen oder Spannungszustände des Körpers beeinflusst werden kann. Typischerweise sind die Halswirbelsäule, die Kieferregion oder beides beteiligt. Neuroanatomisch geht es darum, dass somatosensorische Nervenbahnen im Hirnstamm auf Schaltstellen des Hörsystems treffen und deren Aktivität mitsteuern.

Studien zeigen, dass ein relevanter Anteil der Patienten ihren Tinnitus durch Bewegung oder Berührung modulieren kann. In Übersichtsarbeiten und Delphi-Konsensuspapieren wird somatosensorischer Tinnitus mittlerweile als eigenständige Untergruppe anerkannt.

Wie entsteht somatosensorischer Tinnitus im Gehirn?

Die entscheidenden Schaltstellen im Hirnstamm

Im Zentrum steht der Nucleus cochlearis dorsalis. Diese Region im Hirnstamm verarbeitet nicht nur akustische Signale, sondern erhält auch Eingänge aus dem somatosensorischen System, zum Beispiel vom Trigeminusnerv und von Nackenmuskeln. Wenn diese Eingänge überreizt oder fehlgesteuert sind, kann sich die Aktivität im Hörsystem verändern: Neuronen feuern spontaner, synchroner und reagieren übersteigert auf innere Signale.

Man kann sich das vereinfacht so vorstellen: Das Hirn erwartet gleichzeitig Informationen aus Ohr, Nacken und Kiefer. Wenn aus dem Ohr zu wenig sinnvolle Information kommt, zum Beispiel nach einem Hörschaden, gewinnen die somatosensorischen Signale relativ an Gewicht. Diese Verschiebung kann zu einem anhaltenden Tinnitus führen.

Muskulatur, Halswirbelsäule und Kiefergelenk

Besonders relevant sind die tiefen Nackenmuskeln im Bereich der oberen Halswirbelsäule, der Musculus sternocleidomastoideus, der Musculus trapezius und die Kiefermuskulatur. Verspannungen, Funktionsstörungen der Kopfgelenke oder der Kiefergelenke (CMD) können das Zusammenspiel dieser Strukturen stören. Über mechanische Reizung, veränderte Propriozeption und Schmerzsignale gelangen ständig Informationen in die Hirnstammkerne.

Bei Patienten mit craniomandibulären Dysfunktionen, Bruxismus oder Nackenbeschwerden ist die Prävalenz von Tinnitus deutlich erhöht. Umgekehrt berichten viele Tinnitusbetroffene, dass Nackenbehandlung oder Kiefertherapie das Ohrgeräusch verändert.

Zervikogen oder craniomandibulär: zwei typische Muster

In der Praxis zeigen sich zwei Schwerpunkte:

- Zervikogener somatosensorischer Tinnitus: im Vordergrund stehen HWS-Beschwerden, eingeschränkte Beweglichkeit, Kopfschmerzen und muskuläre Triggerpunkte im Nacken.

- Craniomandibulärer somatosensorischer Tinnitus: hier dominieren Kiefergelenksschmerzen, Knacken, morgendliche Verspannungen durch Bruxismus und häufig eine enge Kopplung an Kauen oder Unterkieferbewegungen.

In vielen Fällen ist es eine Mischform: HWS, Kiefer und Schultergürtel beeinflussen sich gegenseitig und verstärken das somatosensorische Muster.

Typische Symptome und Anzeichen

Modulierbarkeit: das Leitsymptom

Das wichtigste Merkmal eines somatosensorischen Tinnitus ist seine Modulierbarkeit. Das bedeutet: Lautstärke, Tonhöhe oder Klangcharakter des Ohrgeräusches verändern sich, wenn bestimmte Bewegungen ausgeführt oder Muskeln angespannt werden.

Hinweise sind zum Beispiel:

- der Tinnitus wird lauter, wenn der Kiefer vorgeschoben oder fest zusammengebissen wird

- der Ton verändert sich bei Drehung oder Seitneigung des Kopfes

- Druck auf bestimmte Muskelpunkte am Nacken oder am Kiefer verändert das Geräusch

- bei starker Nackenverspannung wird der Tinnitus deutlicher, nach manueller Behandlung kurzfristig leiser

Ein internationales Delphi-Verfahren hat Modulierbarkeit, bestimmte Klangcharakteristika und typische Begleitsymptome als starke Kriterien für somatosensorischen Tinnitus definiert.

Typische Begleitsymptome

Häufig berichten Betroffene nicht nur über den Tinnitus selbst, sondern über ein ganzes Bündel an Beschwerden:

- chronische Nackenverspannungen

- Steifigkeit der Halswirbelsäule, eingeschränkte Beweglichkeit

- Kiefergelenksschmerzen, Knacken, Müdigkeit beim Kauen

- morgendliche Verspannungen im Gesichts- und Kieferbereich bei Bruxismus

- Spannungskopfschmerzen oder Gesichtsschmerzen

Besonders aussagekräftig ist die Kopplung von Schmerz und Tinnitus: Wenn sich Nacken- oder Kieferschmerzen und Tinnitus gemeinsam verstärken oder abschwächen, steigt die Wahrscheinlichkeit eines somatosensorischen Tinnitus deutlich

Selbsttests: Kann ich meinen Tinnitus zu Hause prüfen?

Der sogenannte SOMASENSO-Check wurde entwickelt, um in der HNO-Praxis mit wenigen Handgriffen Hinweise auf einen somatosensorischen Tinnitus zu finden . Viele dieser Untersuchungen lassen sich in vereinfachter Form auch als Selbsttest nutzen.

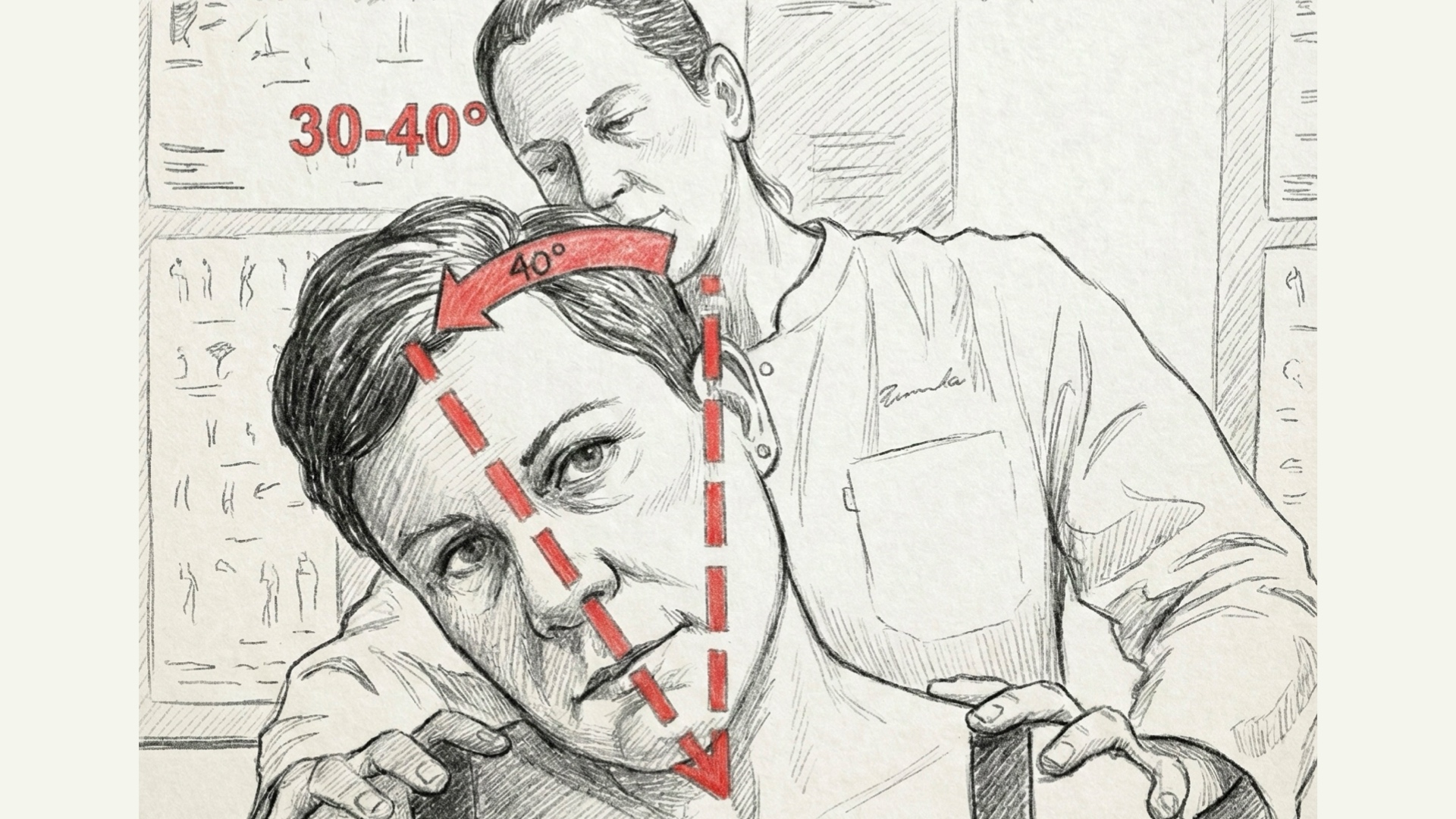

Test 1: Seitneigung der Halswirbelsäule

Setzen Sie sich aufrecht hin und neigen Sie den Kopf langsam zur rechten und zur linken Schulter. Bleiben Sie jeweils einen Moment in der Endposition und achten Sie auf den Tinnitus.

Fragen Sie sich:

- Wird der Tinnitus lauter, leiser oder verändert sich die Tonhöhe?

- Spüren Sie einen Zug oder Schmerz auf einer Seite des Nackens?

Test 2: Kopfrotation

Drehen Sie den Kopf langsam nach rechts und links, jeweils so weit, wie es sich ohne Schmerz gut anfühlt. Halten Sie den Kopf kurz in der gedrehten Position und beobachten Sie den Tinnitus.

Wenn der Ton bei bestimmten Rotationsstellungen zuverlässig moduliert, spricht das für eine Beteiligung der HWS und der tiefen Nackenmuskulatur.

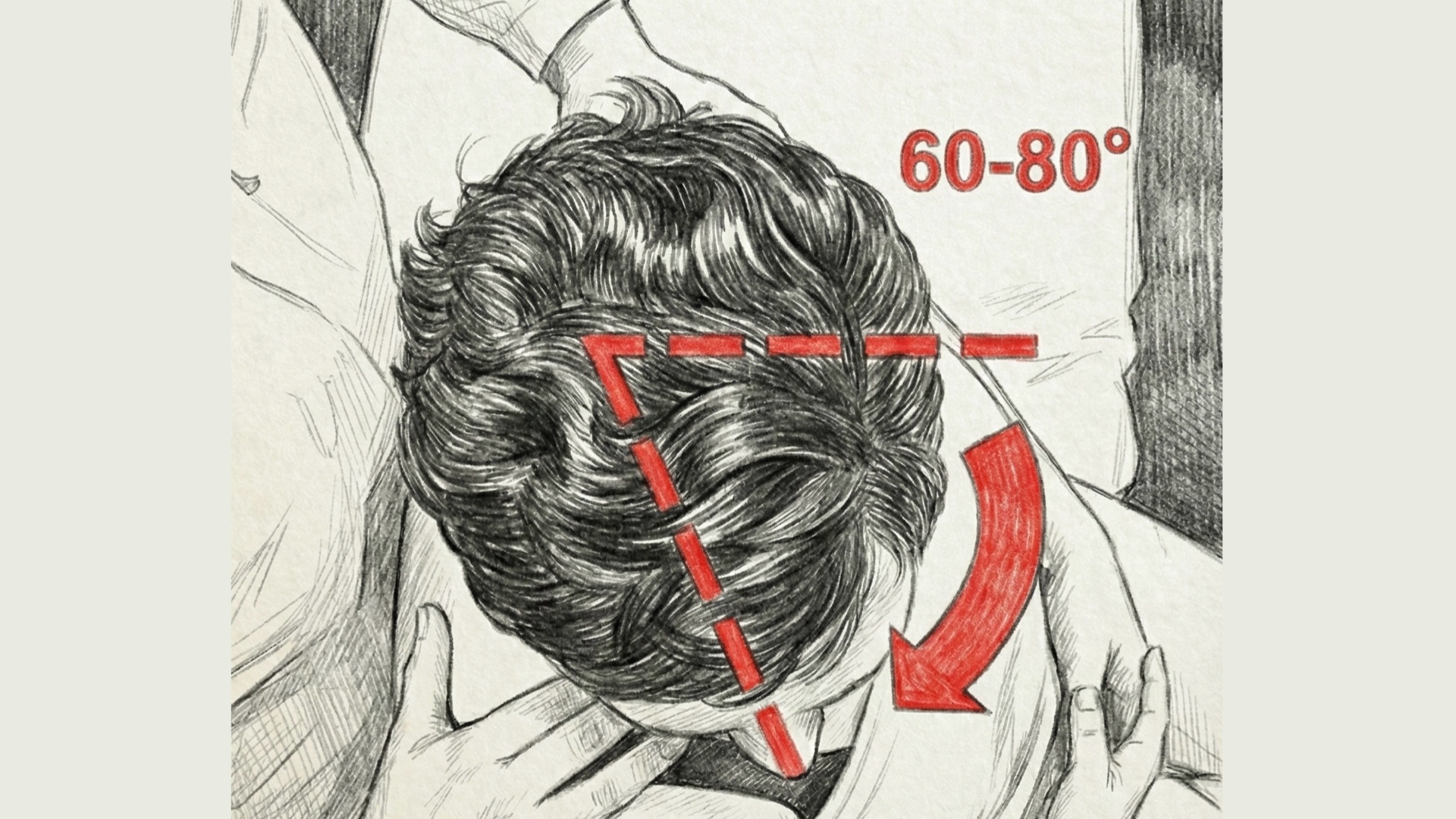

Test 3: Kinn zur Brust (Kinn–Jugulum-Abstand)

Legen Sie eine Hand auf das Brustbein und bewegen Sie das Kinn langsam in Richtung Brust. Versuchen Sie nicht, Gewalt anzuwenden. Achten Sie auf die Dehnung im Nacken und auf das Ohrgeräusch.

Eine Kombination aus eingeschränkter Beweglichkeit, Zuggefühl und Tinnitusmodulation ist ein weiterer Hinweis auf eine zervikale Komponente.

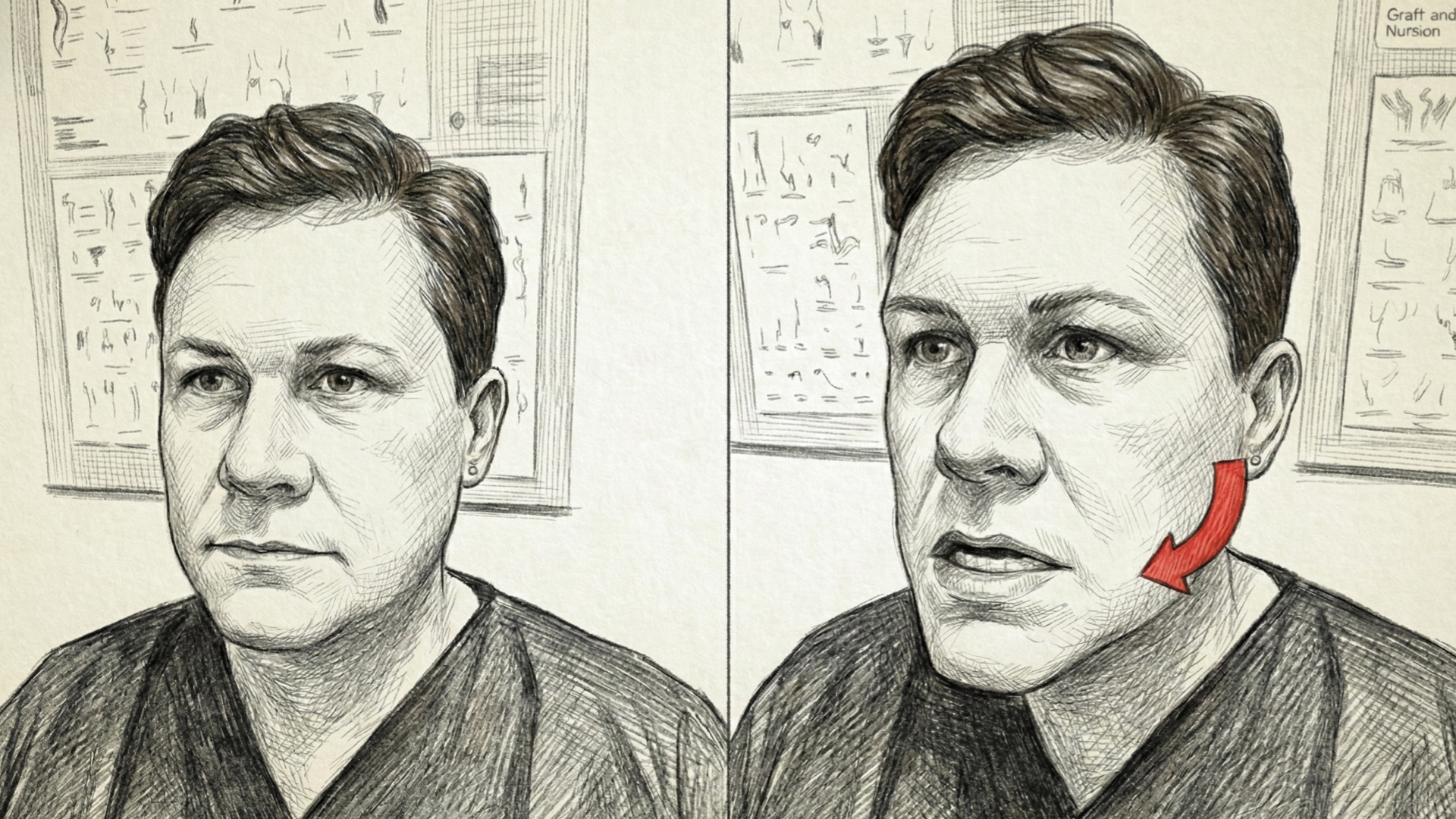

Test 4: Unterkiefer-Protrusion

Schieben Sie den Unterkiefer langsam nach vorne, als wollten Sie mit dem Unterkiefer über den Oberkiefer hinaus. Halten Sie die Position ein paar Sekunden und achten Sie auf Ihren Tinnitus.

In den SOMASENSO-Daten gilt diese Unterkiefer-Protrusion als besonders sensitiver Test: Wenn sich Ihr Tinnitus dabei verändert, ist ein somatosensorischer Einfluss sehr wahrscheinlich .

Test 5: Druck auf Muskelpunkte

Mit vorsichtigem Druck können Sie selbst prüfen, ob bestimmte Muskelpunkte den Tinnitus beeinflussen:

- Kaumuskulatur vor dem Ohr (Masseter)

- Muskulatur am seitlichen Hals (Sternocleidomastoideus)

- Übergang von Hinterkopf zu Nacken

Wenn der Tinnitus bei Druck auf diese Punkte kurz aufflackert, lauter wird oder sich die Tonhöhe verändert, ist das ein zusätzliches Puzzleteil.

Klinische Diagnostik: Wie wird somatosensorischer Tinnitus professionell abgeklärt?

In der ärztlichen Praxis werden Anamnese, körperliche Untersuchung und zusätzliche audiologische Diagnostik miteinander kombiniert. Ziel ist nicht, einen „Wundertest“ zu finden, sondern ein konsistentes Muster aus Beschwerden, Modulation und Befunden.

Spezifische Anamnese nach Michiels und SOMASENSO

Internationale Arbeitsgruppen haben Kriterien formuliert, die stark auf somatosensorischen Tinnitus hindeuten. Dazu gehören:

- Tinnitus und Nacken- oder Kieferschmerzen verstärken oder bessern sich gleichzeitig

- der Tinnitus lässt sich durch Bewegungen oder Druck zuverlässig modulieren

- er begann im zeitlichen Zusammenhang mit HWS-Trauma, Kieferproblemen oder zunehmendem Bruxismus

- es bestehen ausgeprägte muskuläre Verspannungen oder Fehlhaltungen

Der SOMASENSO-Check ergänzt diese Kriterien um einfache Bewegungs- und Palpationstests, die in einer HNO-Praxis im Sitzen durchführbar sind.

Untersuchung von Halswirbelsäule und Kiefer

Spezialisierte Zentren nutzen strukturierte Untersuchungsprotokolle, wie sie zum Beispiel von Vielsmeier und Kollegen beschrieben wurden. Dazu gehören:

- Beurteilung der aktiven Beweglichkeit der HWS

- gezielte Provokationstests für die Kopfgelenke

- Palpation der tiefen Nackenmuskulatur und Triggerpunktsuche

- Funktionsprüfung der Kiefergelenke, inklusive Laterotrusion, Protrusion und enoraler Palpation bestimmter Muskeln

Wichtig ist hier die pragmatische Sicht: Viele hochspezialisierte segmentale Tests sind in der Routine nicht ausreichend zuverlässig. Daher fokussiert der SOMASENSO-Ansatz bewusst auf Bewegungsstörungen, Schmerz und Tinnitusmodulation als robustere Parameter.

Diagnosis ex juvantibus: Die Diagnose über die Therapie

Ein entscheidender Punkt ist die Bewertung der Therapieantwort. Beim somatosensorischen Tinnitus spricht viel dafür, die Diagnose im eigentlichen Sinn ex juvantibus zu stellen. Das heißt: Erst wenn eine gezielte Behandlung von Nacken oder Kiefer das Ohrgeräusch nachvollziehbar beeinflusst, ist die Diagnose ausreichend gesichert.

Behandlung: Was hilft bei somatosensorischem Tinnitus wirklich?

Es gibt nicht die eine Therapie, die bei allen Patienten gleichermaßen wirkt. Die beste Behandlung orientiert sich an den individuellen somatosensorischen Mustern. Wichtig ist, dass Ohr, Nacken, Kiefer und das zentrale Nervensystem als Einheit gesehen werden.

Manuelle Therapie und physikalische Medizin

Mehrere Arbeiten zeigen, dass eine strukturierte manuelle Therapie der Halswirbelsäule und der umgebenden Muskulatur bei ausgewählten Patienten zu einer relevanten Tinnitusreduktion führen kann. Dabei geht es nicht um „Einrenken“, sondern um:

- Lösen myofaszialer Spannungsmuster

- Verbesserung der Beweglichkeit in den oberen Kopfgelenken

- Normalisierung der Muskelspannung und Propriozeption

Kieferorthopädische und zahnärztliche Maßnahmen

Bei ausgeprägter craniomandibulärer Dysfunktion können Aufbissschienen, Kiefergelenksbehandlung und Anpassung der Okklusion helfen, den somatosensorischen Input in den Hirnstamm zu reduzieren. Wichtig ist die enge Zusammenarbeit zwischen HNO, Zahnmedizin und Physiotherapie, um Bruxismus, Fehlkontakte und Muskelspannung ganzheitlich zu adressieren.

TENS und neuromodulatorische Verfahren

In einzelnen Studien wurden transkutane elektrische Nervenstimulation und weitere neuromodulatorische Ansätze bei somatosensorischem Tinnitus geprüft. Die Ergebnisse sind heterogen, zeigen aber, dass eine gezielte Beeinflussung somatosensorischer Bahnen bei einem Teil der Patienten zu einer Tinnitusreduktion führen kann.

Haltungsarbeit und alltagsnahe Veränderungen

Langfristig stabil wird eine Besserung meist nur dann, wenn die auslösenden Faktoren im Alltag angegangen werden. Dazu gehören:

- Arbeitsplatzergonomie, insbesondere bei Bildschirmarbeit

- bewusste Unterbrechung statischer Haltungen

- gezielter Muskelaufbau im Nacken- und Schultergürtel

- Stressmanagement, Schlafhygiene und Umgang mit Bruxismus

Wann sollte ich mit somatosensorischem Tinnitus zum Spezialisten?

Spätestens dann, wenn Ihr Tinnitus:

- klar mit Nacken- oder Kieferbeschwerden verknüpft ist

- durch bestimmte Bewegungen oder Druckpunkte reproduzierbar moduliert

- trotz üblichen Tinnitusmaßnahmen unverändert bleibt

- im zeitlichen Zusammenhang mit einem Unfall, Schleudertrauma oder einer massiven Stressphase begonnen hat

lohnt sich die Vorstellung in einem Zentrum, das sowohl audiologische als auch manualmedizinische und zahnmedizinische Expertise einbindet. Wichtig ist eine ehrliche Einschätzung, welche Therapieschritte in Ihrem individuellen Fall realistisch sind.

Fazit: Tinnitus ist nicht immer ein Ohrproblem

Somatosensorischer Tinnitus zeigt eindrücklich, wie eng das Hörsystem mit Nacken, Kiefer und Muskulatur verknüpft ist. Ein normaler Hörtest schließt ein relevantes Problem im Hörsystem nicht aus, sondern verschiebt den Blick: weg vom reinen Innenohr, hin zum Hirnstamm und zu den somatosensorischen Netzwerken.

Wer seinen Tinnitus durch Bewegung, Druck oder Spannungsänderungen beeinflussen kann, hat keinen „eingebildeten“ Tinnitus, sondern ein neurophysiologisches Muster, das verstanden und gezielt behandelt werden kann. Die besten Ergebnisse entstehen, wenn HNO, Audiologie, Physikalische Medizin und Zahnmedizin gemeinsam denken und handeln.

Stand: 22.11.2025, geprüft nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Autor: Maximilian Bauer, Hörakustikmeister, MSc. Clinical Audiology

Ausgewählte wissenschaftliche Quellen

- Reißhauer A, Utz A, Schecklmann M, Langguth B, Vielsmeier V. Klinisches Screening für HNO-Ärzte bei potenziell somatosensorischem Tinnitus aurium: Der SOMASENSO-Check. HNO. 2025. Verfügbar unter: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12102134/

- Vielsmeier V, Kreuzer PM, Langguth B, Kleinjung T, Schecklmann M. Somatosensorischer Tinnitus. HNO. 2023;71(11):731–738. Verfügbar unter: https://epub.uni-regensburg.de/54851/1/HNOJ-D-23-00050.pdf